Qu’est ce qu’on fait du cadavre?

L’enterrement refusé d’un soldat

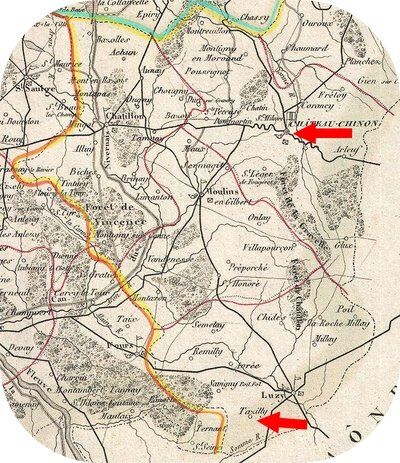

Adrien Chandelier est un ancien soldat de la république né le 4 juillet 1769 à Tazilly (58). Ayant perdu une jambe, il prend sa retraite dans sa commune natale et meurt célibataire à 78 ans le 13 janvier 1847 au matin dans sa maison de Grandchamp.

Son enterrement se déroule deux jours plus tard mais au moment où le cortège arrive à l’église, le curé refuse « les honneurs de la cérémonie religieuse », referme lui mêmes les portes de l’église et ajoute qu’on peut aller dire au maire de faire lui-même l’enterrement.

Après beaucoup d’attente et de discussions, le corps est finalement ramené à son domicile et la foule assemblée patiente toute la journée en attendant l’enterrement. Une dispute éclate même sur la place publique entre le curé et la famille (qui insiste pour que des prières aient lieu) mais le désastre est évité grâce à l’intervention du garde champêtre.

A la nuit tombante, et après qu’un propriétaire de la commune ait réussi à convaincre le desservant, le cercueil est rapporté dans l’église.

Qu’est-ce qu’on fait du cadavre ?

Le maire, Charles Cortet , élu à ce poste depuis 1831, écrit le soir même au sous-préfet de Château Chinon pour l’informer des événements et lui demander ce qu’il doit faire en pareil cas.

C’est le garde champêtre qui porte la lettre et rapporte la réponse le 16 janvier vers 20H.

Le sous-préfet est formel, selon le décret du 23 prairial an XII, le cadavre doit être transporté décemment de l’église où il se trouve au cimetière et l’inhumation de celui-ci revient aux soins du maire . Il précise également que l’autorité civile n’a pas le pouvoir ou la possibilité de contraindre le prêtre à faire des prières, celui-ci ne devant justifier ses motifs qu’à ses supérieurs. De plus, il avertit que la jurisprudence indique que la famille peut se pourvoir contre l’évêque ou le conseil d’Etat par voie d’appel comme abus.

Extrait du décret du 23 prairial an XII Titre V des pompes funèbres

Article 19 Lorsque le Ministre d’un culte, sous quelque prétexte que ce soit, se permettra de refuser son ministère pour l’inhumation d’un corps, l’autorité civile, soit d’office, soit sur la réquisition de la famille, commettra un autre Ministre du même culte pour remplir ces fonctions ; dans tous les cas, l’autorité civile est chargée de faire porter, présenter, déposer et inhumer les corps.

Enfin, il met en garde le maire contre les cris injurieux et les démonstrations des parents, des amis ou de la foule qui pourraient avoir lieu dans l’église. Il lui demande même d’être présent aux cérémonies de l’église et du cimetière et de s’opposer à tout trouble.

Le maire prévient aussitôt les familles, malgré l’heure tardive, que l’enterrement aura lieu dès le lendemain.

Un cercueil éventré et une tombe refermée.

Le dimanche 17 janvier au matin, alors que la foule se rassemble autour de l’église, il est constaté que le curé a fait sortir le cercueil et l’a fait jeter sur le cimetière ouvert de toutes parts et à la merci des animaux. Il a ensuite quitté la paroisse dans la nuit et c’est le vicaire de Luzy qui est chargé de faire la messe dominicale.

Le maire fait relever le cercueil et pour éviter toute polémique, il est placé sous le chapiteau de l’église et non à l’intérieur. Pendant ce temps-là, il faut rouvrir la tombe qui a été comblée la journée précédente « on ne sait pourquoi ». L’opération se passe sous les gémissements, imprécations et indignations de tous. La foule enfle et certains veulent demander des comptes au curé.

Il est finalement décidé de rendre les hommages militaires au défunt mais toute décharge est interdite. C’est donc arme au bras mais déchargée qu’a lieu l’hommage. La cérémonie se fait dans le calme et devant une assemblée recueillie.

Le curé, pas si coupable

L’événement aurait pu s’arrêter là, mais on découvre dans les archives que le curé n’est pas aussi responsable que le raconte le maire. En effet, selon l’article 77 du code civil : «aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation sur papier libre et sans frais de l’officier de l’état civil. »

Il faut donc que le maire délivre un certificat au curé pour qu’un enterrement puisse avoir lieu.

Charles Cortet n’ayant pas donné ce papier à l’abbé Arriat, ce dernier n’a pas voulu se mettre en porte-à-faux face à la loi et a refusé de faire l’enterrement. L’entente entre les deux hommes n’a jamais été bonne et le préfet de la Nièvre signalera au ministre quelque mois plus tard que le maire suscitait sans cesse de l’embarras au prêtre sous des prétextes les plus frivoles et ne lui délivrait pas les certificats de célébration civile des mariages ou des décès.

Changer de maire et de curé

Le 5 juillet 1847, l’abbé Arriat quitte la commune précipitamment à la demande de l’évêque et le maire se plaint au sous-préfet de ne pas avoir eu le temps de faire un inventaire du mobilier ni d’avoir récupéré officiellement les clés de l’église et du presbytère. Le sous-préfet rappelle à Charles Cortet qu’il est responsable que du contenu mobilier et est susceptible de faire surveiller l’église et la cure en faisant coucher le garde de la commune à portée.

Le 14 aout 1847, Charles Cortet est suspension de ses fonctions de maire de Tazilly et Jérome Bignon est nommé maire provisoire. Une semaine plus tard, le sous-préfet convoque l’ancien maire à Moulins Engilbert pour qu’il s’explique sur son attitude. Ce dernier apportera les copies de ses lettres pour justifier de sa bonne foi.

Le préfet traitera l’homme de « caractère irascible et tracassier qui nuit essentiellement à l’accomplissement de ses fonctions. »

Evêque et préfet s’étant mis d’accord pour changer chacun de leur côté le curé et le maire , Charles Cortet, 50 ans, ne retrouvera jamais sa fonction de maire mais sera réélu conseiller municipal de 1852 à 1860. Il décède en aout 1870 à Tazilly.

Un curé Arriat est noté comme desservant de Tazilly sur l’almanach agricole de la Nièvre en 1851, un autre curé du même nom exerce à Montigny aux Armognes.

Sources: 1K63-AD69, 2Miec327-AD58, M728-AD58, 4E287art1-AD58, 5Mi11/524-AD58, Carte Levasseur 1852, Gallica.bnf: Almanach agricole de la Nièvre 1851.

© 2015 Généalanille Article publié le 20 avril 2015