Avant l’apparition des clignotants sur les voitures

Un accident de voiture dans le Rhône

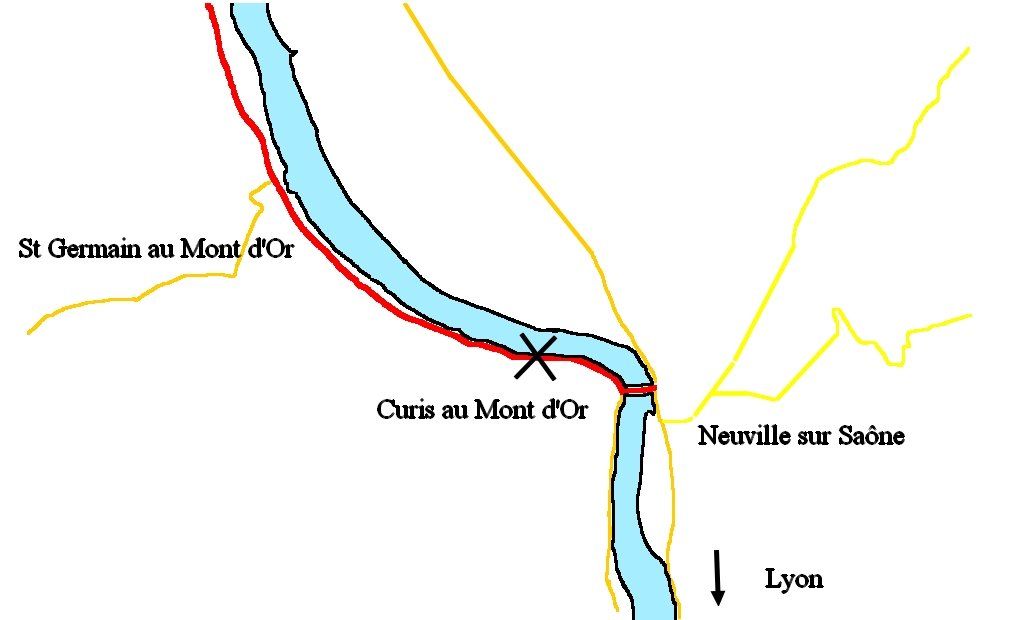

Le samedi 19 mai 1929, Mr Julien Chassagne, un industriel de 37 ans vivant avec sa femme et son fils de 7 ans 40 Route de Vaulx à Villeurbanne est au volant de son automobile. Il circule sur la route entre Neuville sur Saône et St Germain au Mont d’Or et suit une voiture sur la commune de Curis au Mont d’Or qu’il souhaite doubler. Il corne plusieurs fois avant d’engager sa manœuvre. Malheureusement, l’autre conducteur, Luc Trouillet, directeur de la banque Crédit du Rhône, âgé de 38 ans et vivant avec son épouse Place Voltaire à Neuville sur Saône, tourne à gauche en barrant le passage à son poursuivant.

Mr Chassagne évite le véhicule en donnant un coup de volant sur la gauche, mais finit dans le mur de la villa de Mr Henri Saint Pierre, employé de commerce de 72 ans qui habite avec sa domestique dans le quartier du Pontet. Les deux conducteurs ne sont pas blessés et Mr Trouillet qui n’a fait aucun geste pour indiquer son changement de direction avoue sur le fait que “c’était sa faute.”

Une procédure judiciaire pour payer la facture

Le 11 juin 1929, un architecte, Mr Perronnot, est nommé pour évaluer les dégâts causés sur le mur de la villa de Mr Saint Pierre. Il fixe le dommage à 4000 francs. En janvier suivant, Mr Saint Pierre réclame à Mr Chassagne par l’intermédiaire d’un huissier ces 4000 francs ainsi que 5000 francs de dommages et intérêts. Mr Chassagne implique Mr Trouillet, justifiant que son accident est la cause de ce dernier.

Lors du procès du 18 juillet 1930 au tribunal civil de Lyon, Mr Trouillet se défend de ne pas avoir prévenu de son changement de direction. Il précise en effet qu’il a bien tendu le bras pour indiquer qu’il tournait.

Une enquête complémentaire est engagée et la cour d’Appel de Lyon tranche lors d’un jugement 4 février 1931. Il est interdit de doubler à la croisée de chemins, mais la loi n’empêche pas de doubler à la bifurcation d’un chemin comme Mr Chassagne l’a fait. Quand à Mr Trouillet, le code de la route n’impose pas à faire un geste pour tourner, il est rappelé qu’il est de la prudence de la plus élémentaire d’avertir les suivants d’un changement de manœuvre, notamment en se mettant “en travers du chemin suivi avant de s’engager dans un autre.”

Le cas de Paris devenu une habitude

Dès mars 1925, le préfet de Police de Paris a pris des dispositions pour réglementer la signalisation individuelle. Après complément d’une ordonnance d’octobre 1926, l’article premier indique les points suivants:

– tout conducteur de véhicule qui veut tourner ou s’arrêter doit donner un signal, soit avec les bras, soit à l’aide d’un dispositif mécanique approprié.

– Pour indiquer l’intention de tourner , soit à droite, soit à gauche, étendre le bras horizontalement en le tenant immobile.

– Pour indiquer l’intention de ralentir ou d’arrêter , agiter le bras de haut en bas à plusieurs reprises.

– Pour indiquer l’intention de se faire dépasser , agiter le bras d’arrière en avant à plusieurs reprises.”

Il est précisé que peut importe le bras, on peut invariablement utiliser le droit ou le gauche en fonction d’où est situé le siège conducteur. Cependant si le conducteur est à droite et qu’il tend le bras droit, ses poursuivants ayant un volant à gauche risquent de ne pas voir le geste….Par ailleurs, le dépassement à droite étant interdit, il est jugé inutile de tendre le bras quand on tourne sur sa droite.

L’apparition des clignotants

Les voitures neuves sont équipées dans les années 1950 de flèches de direction qui permettent d’éviter de tendre le bras.

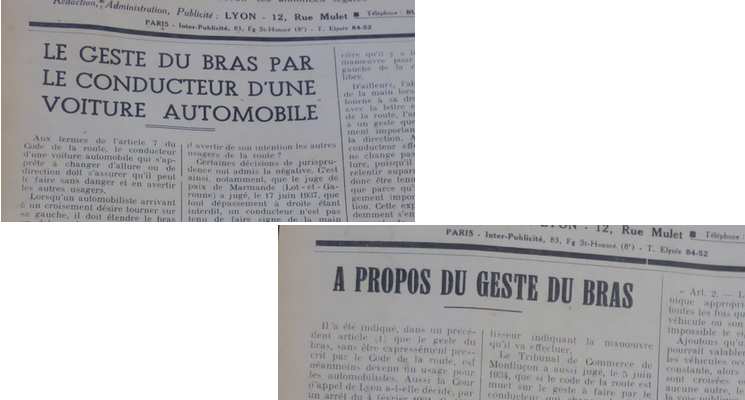

En 1952, plusieurs articles de journaux apparaissent sur la polémique de tendre ou non le bras, avec des jugements contradictoires selon les situations et les tribunaux. Pour certains, c’est le code de la route qui fait foi et il n’est pas précisé de tendre le bras dans l’article 7, pour d’autres, comme pour le cas de l’accident de Curis au Mont d’Or, il est évident qu’il faut prévenir la voiture qui suit d’un changement de direction.

L’apparition des clignotants installés sur les voitures à la fois à l’avant et à l’arrière arrivera progressivement dans les années suivantes.

Sources:

6MP691-AD69, 6MP681-AD69, UCIV1308-AD69, UCA615-AD69, PER852/12-AD69

© 2014 Généalanille Article publié le 8 octobre 2014